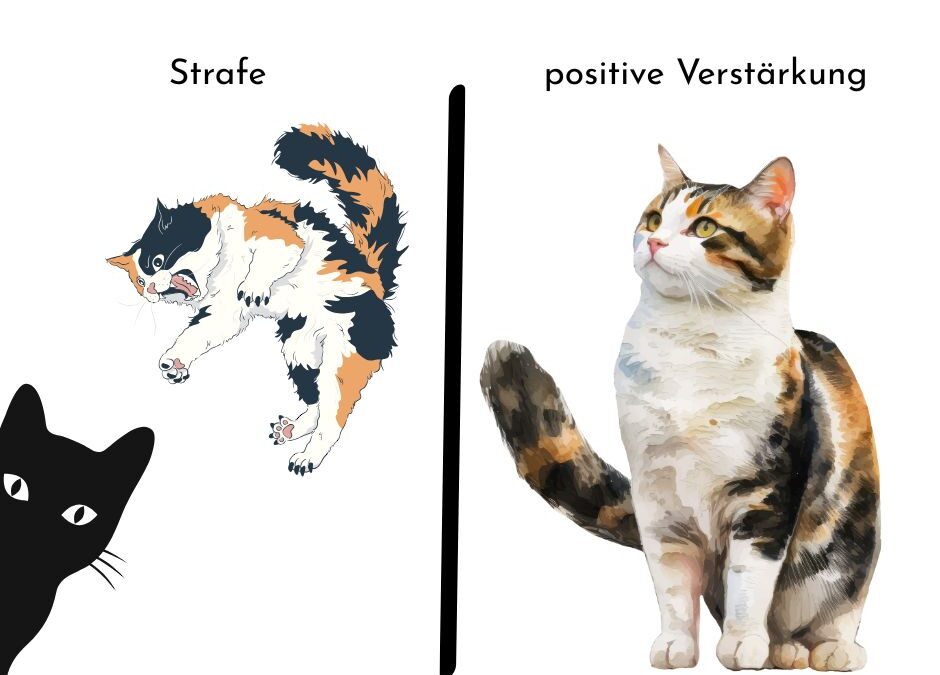

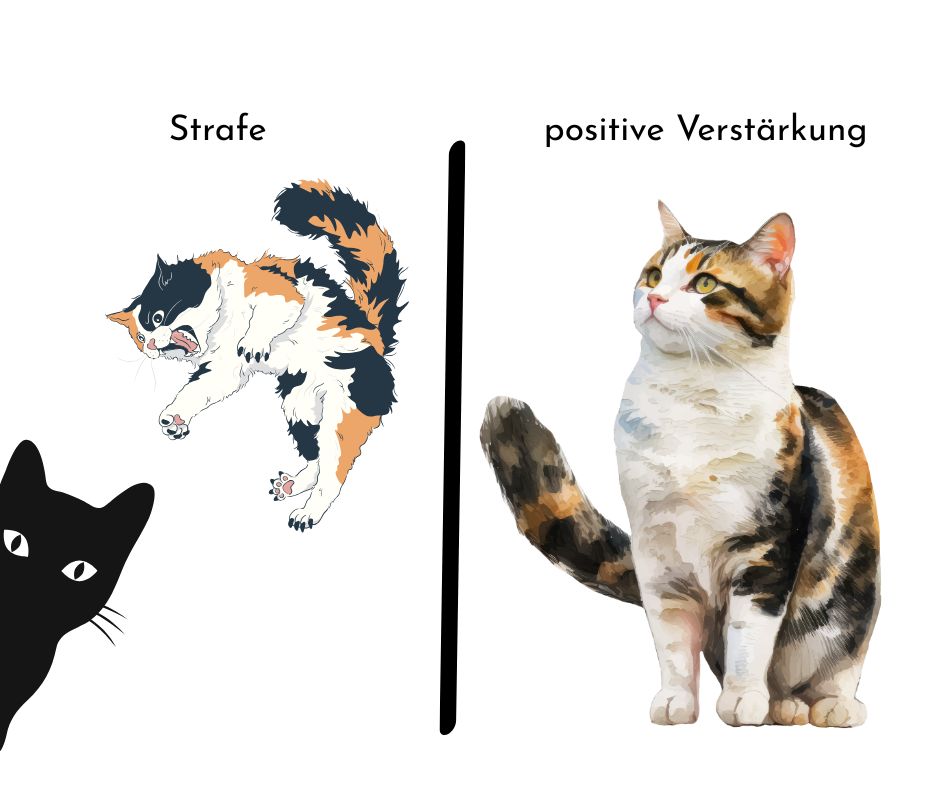

Viele Katzenhalterinnen und -halter möchten, dass ihre Katze „versteht“, wenn sie etwas Unerwünschtes tut. Doch der Griff zu Strafe – ob bewusst oder im Affekt – führt oft zu genau dem Gegenteil von dem, was wir uns wünschen: Statt Lernerfolg entstehen Angst, Misstrauen oder sogar Aggression.

In diesem Artikel schauen wir uns an, warum Strafe bei Katzen selten den gewünschten Effekt hat, wie sie von der Katze empfunden wird – und welche positiven Wege es gibt, gemeinsam zu lernen.

Inhalt

Was bedeutet „Strafe“ eigentlich?

📘 Lerntheoretische Definition:

In der Verhaltenstheorie ist Strafe alles, was die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens senkt.

- Positive Strafe bedeutet: Ein unangenehmer Reiz wird hinzugefügt, z. B. lautes Schimpfen, ungewünschtes Streicheln.

- Negative Strafe bedeutet: Etwas Angenehmes wird entzogen, z. B. mit dem Spielen aufhören (wenn es an der Tür klingelt).

Das Gegenteil davon ist positive Verstärkung – hier wird ein Verhalten belohnt, um es häufiger auftreten zu lassen.

🗣 Allgemeinsprachlicher Gebrauch:

Im Alltag meinen wir mit „Strafe“ oft eine Art „gerechte Konsequenz“: Die Katze „soll lernen, dass das nicht erlaubt ist“. Meist ist das emotional gefärbt – wir fühlen uns geärgert, enttäuscht oder frustriert.

😼 Missverständnisse im Alltag

Hier liegt ein Problem: Wir denken, wir geben eine klare Botschaft, aber die Katze versteht weder die „Moral“ noch den Grund. Was für uns wie eine logische Konsequenz aussieht, ist für die Katze oft schlicht ein plötzlicher, bedrohlicher Moment.

🔖 Beispiel:

Deine Katze fühlt sich gestresst durch ein zu trubeliges Umfeld oder fremde Katzen in ihrem Revier. Um wieder in ihr emotionales Gleichgewicht zu kommen, markiert sie mit ihrem Urin an den Küchenschrank – eine für sie sinnvolle Coping-Strategie (Bewältigungsstrategie).

Es ist menschlich (aber nicht sinnvoll), laut zu schimpfen und die eigene Katze zu verscheuchen. Damit versuchen wir, der Katze klar zu machen, dass sie auf gar keinen Fall ihren Urin auf unsere Möbelstücke sprühen darf.

Die Botschaft, die bei deiner Miez ankommt: 🙀 “Achtung – Gefahr im Verzug!”

Die Folge: Dein Stubentiger meidet diese Stelle, markiert aber weiterhin (oft vermehrt) an geheime Plätze (wo es ungefährlich ist).

Die subjektive Wahrnehmung der Katze

🐈 Individuelle Erfahrungen und Persönlichkeit

Katzen sind in ihrer Persönlichkeit sehr individuell. Was die eine kaum beeindruckt, verängstigt die andere zutiefst. Frühere Erlebnisse – ob mit Menschen, anderen Tieren oder in der Umwelt – prägen, wie eine Katze auf Strafe reagiert.

🙀 Stresslevel und Vorerfahrungen

Eine Katze, die schon oft Angst erlebt hat, reagiert empfindlicher auf laute Stimmen oder schnelle Bewegungen. Auch Stress aus ganz anderen Bereichen (neues Umfeld, Tierarztbesuch) kann dazu führen, dass Strafe besonders negativ wirkt.

💡 Zeichen im Verhalten

Viele Halterinnen übersehen subtile Stresssignale: leicht geduckte Haltung, angelegte Ohren, vergrößerte Pupillen, langsames Blinzeln unter Anspannung oder das plötzliche Verlassen des Raums. Diese Zeichen zeigen: Die Katze fühlt sich bedroht – nicht belehrt.

Typische Strafen im Katzenalltag – und ihre Folgen

😠 Schimpfen und laute Stimme:

Für die Katze ist eine laute, harte Stimme ein akustischer Angriff. Das Nervensystem schaltet in Alarmbereitschaft – Flucht oder Abwehr statt Lernen.

😤 Körperliche Abwehr (z. B. Wegschubsen):

Statt eine „Grenze“ zu setzen, erzeugt dies Unsicherheit oder sogar Angst vor Berührung. Manche Katzen reagieren dann defensiv-aggressiv. Mit anderen Worten: Sie beißen zu, weil sie sich bedroht fühlen (und haben dann ihren Ruf als “bösartige” Katze weg).

👻 Ignorieren und Entzug von Zuwendung:

Für Katzen, die eine enge Bindung suchen, kann das wie ein Bruch im Vertrauen wirken. Sie lernen nicht, was sie tun sollen – nur, dass ihr Mensch unberechenbar wirkt.

So reagieren Katzen auch verstört, wenn sie für Stunden in den Keller gesperrt oder nach draußen verbannt werden.

🥴 Entstehung neuer Probleme

Oft hören unerwünschte Verhaltensweisen nicht auf – es kommen sogar neue hinzu, wie Meideverhalten, Unsauberkeit oder Aggression.

Emotionale Reaktionen: Angst und Wut

🛑 Wie Angst das Lernen blockiert

Angst aktiviert das Stresssystem. Die Katze denkt nicht mehr klar, sie reagiert instinktiv mit Flucht, Erstarren oder Abwehr. Lernen erfordert jedoch einen entspannten, sicheren Zustand.

Beispiel:

Die Katze springt auf den Herd und der Mensch klatscht laut in die Hände und schreit die Katze an.

Folge: Die Katze lernt nicht „Herd ist tabu“, sondern „Küche ist gefährlich“. Ängstliche Katzen meiden dann den Raum ganz, andere werden nervös, sobald jemand in der Küche steht.

😾 Wut als Folge von Frustration

Manche Katzen reagieren aggressiv, wenn ihre Bedürfnisse dauerhaft nicht erfüllt werden – etwa zu wenig erhöhte Liegeplätze, fehlende Rückzugsorte oder kaum Spiel- und Jagdmöglichkeiten. Wird eine solche Katze dann noch für ein aus ihrer Sicht logisches Verhalten „bestraft“, staut sich Frustration auf.

Beispiel: Eine Katze sucht regelmäßig den Esstisch auf, weil sie von dort den Raum überblicken kann. Der Halter mag das nicht, ruft laut „Runter!“ und ruckelt am Stuhl, bis sie abspringt. Da keine Alternativen angeboten werden, bleibt das Bedürfnis unerfüllt. Die wiederholte Kombination aus harscher Reaktion und fehlender Ausweichmöglichkeit führt irgendwann zu Abwehrverhalten – Fauchen, Beißen oder Kratzen – das fälschlich als „Bösartigkeit“ interpretiert wird.

Meideverhalten vs. Vertrauensaufbau:

Wenn Strafe im Spiel ist, kann die Katze lernen: „In der Nähe meines Menschen passiert mir etwas Unangenehmes.“ Das führt entweder zu Meideverhalten – sie verlässt den Raum, sobald wir kommen – oder zu defensivem Abwehrverhalten wie Fauchen oder Kratzen, bevor wir sie überhaupt berühren.

💨 Beispiel Meideverhalten: Minka springt immer wieder auf die Küchenarbeitsplatte. Jedes Mal wird sie laut angeschrien und heruntergesetzt. Nach einigen Wochen meidet sie die Küche, wenn der Mensch dort ist, springt aber sofort wieder hoch, wenn er weg ist. Sie hat gelernt: „Mein Mensch in der Küche = unangenehm“, nicht „Arbeitsplatte = tabu“.

💕 Beispiel Vertrauensaufbau: Leo springt ebenfalls gern auf die Küchenarbeitsplatte. Statt zu schimpfen, stellt sein Mensch einen hohen Kratzbaum in Sichtweite auf und lockt ihn mit einem Leckerli dorthin. Mit der Zeit springt Leo von selbst auf den Kratzbaum, weil er dort Aussicht und Belohnung bekommt – und bleibt entspannt in der Nähe seines Menschen.

Besser als Strafe: Positive Wege zum Lernerfolg

🧡 Positive Verstärkung

Statt unerwünschtes Verhalten zu bestrafen, lohnt es sich,👉 gewünschtes Verhalten gezielt zu belohnen. So lernt die Katze: „Dieses Verhalten bringt mir etwas Gutes.“

Beispiel: Luna kratzt gern an der Sofalehne. Ihr Mensch stellt ein Kratzbrett direkt daneben auf und gibt jedes Mal ein kleines Leckerli, wenn Luna es nutzt. Nach kurzer Zeit geht sie von allein ans Kratzbrett – nicht, weil sie „verboten“ am Sofa kratzen darf, sondern weil das Kratzbrett für sie zum attraktiveren Ort geworden ist.

- Alternativen anbieten: Katzen handeln meist aus einem natürlichen Bedürfnis heraus: klettern, kratzen, beobachten, jagen. Wenn wir ihnen geeignete Möglichkeiten bieten – wie Kratzbäume, erhöhte Liegeflächen oder Fensterplätze – sinkt der Reiz, „verbotene“ Orte oder Gegenstände zu nutzen.

- Training in kleinen Schritten: Große Veränderungen gelingen selten auf Anhieb. Besser ist es, das Ziel in kleine Etappen zu zerlegen und jeden Teilerfolg zu belohnen. So bleibt die Katze motiviert und hat positive Erlebnisse mit dem neuen Verhalten.

- Ruhige, klare Kommunikation:

Katzen reagieren sensibel auf Körpersprache, Tonfall und Vorhersehbarkeit. Ruhige Bewegungen, sanfte Stimme und gleichbleibende Signale schaffen Sicherheit und Orientierung.

Tipps für den Alltag einer katzenfreundlichen Erziehung

- Konsequenz ohne Härte: Klare Strukturen helfen der Katze zu verstehen, was erwünscht ist – ohne Angst auszulösen.

- Gefahren von „emotionaler Strafe“ vermeiden: Handlungen aus Ärger oder Frustration treffen oft nicht das Verhalten, sondern die Beziehung.

- Vertrauen festigen: Rituale wie gemeinsame Spielzeiten, sanfte Ansprache und respektvoller Umgang bilden das Fundament einer stabilen Bindung.

- Geduld als Schlüssel: Katzen lernen in ihrem eigenen Tempo. Wer Geduld hat, erhält langfristig eine entspanntere, kooperativere Katze.

Fazit:

Strafe mag uns kurzfristig wie eine Lösung erscheinen, doch bei Katzen führt sie selten zu echtem Verstehen. Angst und Frustration blockieren Lernprozesse, während Sicherheit, Vertrauen und positive Erfahrungen den Weg zu einem harmonischen Miteinander ebnen.